Le Liber Manualis de Dhuoda : un monument de la juslittérature du IXe siècle

Speculum Matris : Duoda's Manual de Karen Cherewatuk

L'écrirure de soi dans le Manuel de Dhuoda de Jean Meyers

Fathers of Power and Mothers of Authority : Dhuoda and the Liber manualis de Martin A. Claussen

Dhudoa et la justice d'après son Liber Manualis (IXe siècle) de Jean Meyers

L'ÉCRITURE DE SOI DANS LE MANUEL DE DHUODA *

Jean Meyers

Le Manuel pour mon fils de Dhuoda n’est pas une autobiographie. Il ne s’agit pas en effet, pour reprendre la définition du genre autobiographique donnée par P. Lejeune, d’un "récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité"(1) . Le Liber manualis, littéralement un livre que l’on peut tenir dans la main pour un usage quotidien, appartient au genre du "miroir", du speculum, ouvrage d’enseignement et de formation éthique, qui a connu une floraison particulièrement riche au IXe siècle (2). Les traités éthiques, comme la Via regia de Smaragde adressée à Louis le Pieux (813), le De institutione regia de Jonas d’Orléans envoyé à Pépin d’Aquitaine (en 831), le De rectoribus christianis de Sedulius Scottus à l’intention de Lothaire II (vers 855–859) ou encore le De regis persona et regio ministerio d’Hincmar de Reims adressé en 877 à Louis le Bègue, veulent montrer aux princes comment gouverner et quel rôle jouer dans l’édification de la société chrétienne. Ils présentent à chaque fois le portrait idéal du prince chrétien, ami des vertus et ennemi des vices. Comme l’a bien montré M. Rouche(3), ces "miroirs des princes" sont en fait un "miroir du clergé", qui renvoie une image de rois pieux ressemblant beaucoup plus aux auteurs qu’aux dédicataires et qui conçoit le pouvoir royal comme un ministère inférieur à celui du pouvoir religieux. Les clercs voulaient ainsi entrer en politique et devenir "les véritables penseurs et les manipulateurs officiels" de la nouvelle société chrétienne : ce fut durant un siècle "la plus grandiose tentative de construction d’un système chrétien et romain que nous appelons Chrétienté, mais qu’ils dénommèrent : République chrétienne"(4). À ces miroirs de princes se rattachent les miroirs de laïcs, qui s’adressent à de simples laïcs, issus des milieux aristocratiques et auxquels les clercs veulent apprendre non plus à gouverner un État, mais à se gouverner eux-mêmes, en leur fournissant des manuels de bonne conduite chrétienne. C’est ainsi par exemple qu’Alcuin rédige vers 799–800 un De virtutibus et vitiis pour le marquis Guy de Bretagne ou que Jonas d’Orléans envoie avant 828 au comte Matfrid d’Orléans un De institutione laicali.

Le Manuel de Dhuoda appartient à cet ensemble de miroirs de laïcs(5) et, par bien des côtés, il ressemble aux miroirs carolingiens du IXe siècle ; il se présente avant tout comme un livre d’éducation morale par lequel Dhuoda veut apprendre à son fils à se gouverner lui-même : il y est donc question de

Dieu, de la Trinité, des vertus théologales (foi, espérance et surtout charité)(6), de morale sociale (respect à l’égard du père, du seigneur et de ses conseillers, des prêtres et des évêques), de la lutte contre les vices et de la pratique des vertus, de la nécessité de la prière, échange privilégié entre Dieu et les fidèles, mais aussi ciment social fondant hiérarchies et solidarités(7). Cependant, le Manuel se distingue des autres miroirs dans la mesure où il n’est pas dû à un clerc ni même à un homme, mais à une femme laïque, une mère qui s’adresse à son fils. C’est en fait la seule oeuvre littéraire de ce genre, si l’on excepte les trois lettres d’exhortation qu’Herchenfreda écrivit au début du VIIe siècle à son jeune fils Didier, le futur évêque de Vienne(8), "monté" à la cour de Clotaire II. Par ailleurs, il y a chez Dhuoda, comme l’a souligné l’historien russe Y. Bessmertny(9), un éloignement des idéaux connus et une accentuation de la personne humaine, qu’elle juge responsable en grande partie de son propre destin. Enfin, Dhuoda a quelque chose de très personnel à dire parce que le lien qui se tisse dans l’écriture entre l’auteur et le lecteur est unique et que les circonstances de la rédaction le sont aussi. Dhuoda prend la plume le 30 novembre 841, le lendemain du jour anniversaire de son fils, né le 29 novembre 825 et qui a donc seize ans au moment où la princesse commence son Manuel. La période de sa rédaction est une période extrêmement troublée. À la mort de Louis le Pieux en 840, après un régime mouvementé de 27 ans, ses trois fils Lothaire, Charles et Louis entrent dans une rivalité sanglante. Le 25 juin 841 avait eu lieu la bataille de Fontenayen-Puisaye (près d’Auxerre), un "immense massacre" (ingens cedes) (10), selon les mots de l’historien Nithard, petit-fils illégitime de Charlemagne, qui y participa. L’armée de Lothaire et de Pépin d’Aquitaine y fut battue. Après la messe qui fut célébrée sur le champ de bataille, quelques aristocrates qui attendaient que la fortune des armes se fût prononcée vinrent faire allégeance. Parmi eux, Bernard de Septimanie, le mari de Dhuoda, qui était resté à l’écart à quelques kilomètres de Fontenay et qui confia au vainqueur son fils Guillaume, en otage garant de son allégeance. Même si l’issue de la bataille fut considérée par beaucoup comme un jugement de Dieu, rien n’était réglé, et il faudra d’abord les serments de Strasbourg en février 842 pour voir renforcée l’alliance entre Louis et Charles, puis le traité de Verdun en août 843 pour régler définitivement le partage de l’Empire entre les trois frères : la Francie orientale pour Louis, la Francie occidentale pour Charles et la Francie médiane pour Lothaire. C’est donc pendant cette période confuse, complexe et dangereuse que Dhuoda écrit dans la solitude. Son mari est en Aquitaine aux côtés de Pépin II, alors qu’il a en théorie reconnu l’autorité de Charles ; son premier fils Guillaume est à la cour du vainqueur et son second fils, Bernard, né le 22 mars 841 et qui n’a donc que huit mois, a été enlevé à sa mère avant même son baptême, son mari ayant réclamé sa présence à ses côtés en Aquitaine. Bref, les circonstances de la rédaction du Manuel sont tragiques et presque romanesques : c’est une femme seule qui écrit, éloignée de son mari et de ses enfants, incertaine du sort qui attend sa famille après une période de guerre fratricide. Dans la production littéraire carolingienne, le Manuel est vraiment une exception.

L’intérêt de Dhuoda pour la personne humaine, les circonstances uniques de la rédaction et le lien privilégié entre l’auteur et le premier destinataire(11) expliquent sans doute la part inattendue que prennent dans le texte les confidences et les éléments de nature autobiographique. Comme l’a noté S. Follet, il y a eu souvent pour déclencher dans la littérature antique les premiers éléments autobiographiques "une crise" : Xénophon, Démosthène, Josèphe, Paul, Ovide ont été attaqués ; l’apologie, l’auto-justification, l’indignation parfois ont pu aider à franchir les barrières et à "tout dire" (12). » C’est bien le cas avec Dhuoda, et l’on comprend que dans sa monumentale histoire de l’autobiographie, G. Misch n’ait pas hésité à classer le Manuel parmi les œuvres à caractère autobiographique(13). Si le Manuel n’est pas stricto sensu une autobiographie, il relève sans conteste des "écritures du moi", de ces écritures qui transcendent la notion de genre(14) et où les auteurs, pour reprendre la formule de G. Gusdorf, "ont entrepris, la plume à la main, de dire le sens de leur vie à leurs contemporains et à eux-mêmes"(15).

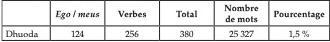

Pour se rendre compte de l’émergence d’un auteur dans son texte, il suffit dans un premier temps de relever tous les indices de 1e personne : ego, meus et tous les verbes conjugués à la 1re personne du singulier. Chez Dhuoda, ce relevé donne les résultats suivants(16) :

Comparé à un récit pleinement autobiographique, cette présence de l’auteur peut paraître discrète, comme le suggère une comparaison avec le même relevé dans l’Historia calamitatum d’Abélard par exemple(17) :

* Pour Abélard, comme pour Sedulius, j’ai aussi tenu compte des emplois de nos / noster et des verbes conjugués à la 1re personne du pluriel dans les cas, fréquents, où ce "nous" n’est qu’une variante littéraire du "je". Dhuoda en revanche ne connaît guère cet emploi du "nous de majesté".

Cependant on mesurera mieux l’importance de l’écriture de soi dans le Manuel si l’on compare le premier tableau aux chiffres obtenus par un relevé identique dans un autre miroir carolingien, le Liber de rectoribus christianis de Sedulus Scottus, qui a en outre l'avantage d'être comme celui de Dhuoda à la fois en prose et en vers :

.jpg?v=1jltlje)

La présence de Dhuoda dans son texte est donc seize fois plus importante que celle de Sedulius, qui d’ailleurs n’intervient personnellement dans son exposé que pour souligner des éléments de structure de l’œuvre ou introduire des questions rhétoriques. Pour donner encore d’autres éléments de comparaison, les marques de première personne dans les Annales de Tacite constituent, par rapport aux occurrences totales du texte, 0,26 % et celles-ci n’atteignent chez un historien comme Salluste, chez qui pourtant les manifestations de première personne sont jugées particulièrement importantes, que 0,56 % dans Catilina et 0,46 % dans Jugurtha(18). Bref, la présence de Dhuoda dans une œuvre relevant du genre du speculum est tout à fait inattendue.

Reste à savoir quel est ce moi qui s’exprime et s’expose dans le Manuel et, tout d’abord, si celui-ci nous est encore accessible. Certains ont en effet jugé qu’il était hors d’atteinte pour les lecteurs modernes. Ainsi, F. Cardini - mais il semble bien être le seul - estime que "le décryptage des nœuds les plus intimes, les plus secrets où réside la vérité des sentiments et des pensées de ceux qui nous ont précédés demeure hors de portée" (19). Et il abandonne donc "tout espoir de lire dans les textes du haut Moyen Âge - tant ils sont étroitement soumis aux canons littéraires et rhétoriques du temps - un reflet immédiat de l’histoire de l’âme de leurs auteurs"(20). C’est réduire les textes littéraires à des objets historiques sans vie et nier la possibilité d’une histoire des émotions, sujet certes longtemps suspect, mais aujourd’hui en pleine floraison(21). C’est aussi contredire catégoriquement ce que Dhuoda elle-même confie dans son œuvre. Il est évident qu’il faut toujours se garder de projeter nos propres sentiments sur ceux du passé et que l’expression même des émotions à une époque comme l’époque carolingienne est soumise à un ensemble complexe de règles. Mais ces règles ne ferment pas la porte aux sentiments vrais et personnels. Les lecteurs modernes habitués à l’originalité si chère au romantisme ont cédé à une méfiance excessive devant des textes régis par les lois de la topique et par une esthétique de l’imitation. Pourtant, la topique ou l’imitation n’ôtent rien à la sincérité des auteurs. Dans l’Antiquité comme dans le haut Moyen Âge, la sincérité consiste avant tout dans une adéquation du style aux sentiments exprimés, qui permet d’atteindre à la vérité générale : pour donner à leurs aspirations individuelles une traduction universelle, les auteurs se sentent tenus d’imiter les grands modèles et de recourir aux topoi imposés par la tradition(22). La présence du topos, si suspect le plus souvent aux yeux des historiens, sert bien souvent en réalité à attirer l’attention du lecteur sur les propos que souligne l’ornement.

Je voudrais donc aujourd’hui tenter de montrer que le Manuel ouvre une fenêtre lumineuse sur l’ego d’une grande aristocrate carolingienne et que le moi de Dhuoda ne se résout pas uniquement dans sa personne publique ou son activité civique, qu’il ne se dilue pas, comme c’est le cas dans la plupart des textes antiques et médiévaux, dans un "nous" dépersonnalisé(23).

La dimension autobiographique du texte est évidente dans un certain nombre de pages, et ce dès la Préface qu’il nous faut ici citer en entier :

Anno feliciter, Christo propitio, xi, domno nostro Ludouico condam fulgente in imperio, concurrente v, iii Kalendarum iulii diem, in Aquisgrani palatio, ad meum dominum tuumque genitorem Bernardum legalis in coniugio accessi uxor. Et iterum in tertio decimo anno regni eius, iii Kalendarum decembrium, auxiliante, ut credo, deo, tua ex me, desideratissime fili primogenite, in saeculo processit natiuitas.

Voluente et crescente calamitate huius saeculi miseria, inter multas fluctuationes et discordias regni, imperator praedictus uiam omnium isse non dubium est. Nam infra xxviii anno regni eius, non perueniens ad summum, uitam saeculi debitam finiuit. Post mortem quoque eius, in anno sequente, natiuitas fratris tui xi Kalendas aprilis : ex meo secundus post te, in Vzecia urbe, deo miserante, egressus est utero. Etenim paruulum illum, antequam baptismatis accepisset gratiam, dominus et genitor Bernardus utrique uestrum, una cum Elefanto, praedictae ciuitatis episcopo, et cum ceteris fidelibus suis, in Aquitaniae partibus ad suam fecit adduci praesentiam.

Sed cum diu, ob absentiam praesentiae uestrae, sub iussione senioris mei, in praedicta, cum agone illius iam gaudens, residerem urbe, ex tuo desiderio utrique uestrum hunc codicillum secundum paruitatis meae intelligentiam tibi transcribi et dirigere curaui.

Item eiusdem. Licet ex multis sim occupata angustiis, ut tuo aliquando conspicerem aspectu, tamen haec una secundum Deum in arbitrio Domini constat prior[i].Volueram quidem, si daretur mihi uirtus de Deo ; sed quia longe est a me peccatrice salus, uolo, et in hac uoluntate meus ualde marcessit animus.Audiui enim quod genitor tuus Bernardus in manus domni te commendauit Karoli regis ; admoneo te ut huius negotii dignitatem usque ad perfectum uoluntati operam des. Tamen, ut ait Scriptura, primum in omnibus regnum Dei quaere et cetera tunc adicientur, ea quae necessaria sunt animae et corpori tuo fruenda(24).

Il s’agit bien ici, pour reprendre la définition de P. Lejeune citée plus haut, d’un "récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence" et qui "met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité"(25). On peut même y ajouter la contrainte énonciative qui impose "l’affirmation dans le texte de l’identité du nom (auteur-narrateur-personnage)(26). L’auteur Dhuoda explique les circonstances de rédaction de son texte en revenant rétrospectivement sur son mariage à Aix avec Bernard de Septimanie, sur la naissance de ses deux fils et sur les événements qui ont provoqué sa solitude à Uzès, et nul ne niera que le personnage principal d’une telle page, c’est bien Dhuoda elle-même. Cette page éclaire aussi sa personnalité, celle d’une mère seule, angoissée et inquiète pour le sort de son fils aîné.

Dans la plupart des passages autobiographiques, Dhuoda se livre justement surtout à cette part d’introspection ou d’analyse intérieure qui manque souvent aux textes antiques et qui est la substance même de l’autobiographie(27). Le plus bel exemple se trouve dans les pages qui précèdent à la fin du Manuel le premier explicit, que je citerai ici aussi en entier malgré sa longueur :

Finita sunt huius uerba libelli, quae, ut ualui, animo libenti dictaui, et utiliter in tuam specietenus formam transcribere iussi.

Volo enim et ortor ut cum, auxiliante deo, ad perfectum perueneris tempus, domum tuam per legitimos gradus utiliter disponas, et, ut scriptum est de quodam uiro, uelut tenerrimus ligni uermiculus, in re publica cuncta ordinabili cursu fidenter perage.

Et ut ego ad hoc perualeam tempus, ut cernere ualeam, incerta consisto, incerta ex meritis, incerta uigore, fragilique labore per undas conquassor. Licet in me ita consistat, tamen apud omnipotentem cuncta possibilia manent. Quoniam non est in potestate hominis ut omnia agat quae uult, in tantum quantum est, Deus concedere iubet. Et secundum quod ait Scriptura : Neque currentis, neque uolentis, sed miserentis est Dei. Ob id, in illa fidens, nichil aliud dico, nisi :

Sicut fuerit uoluntas in coelo, sic fiat. Amen.

Ad me recurrens, lugeo.

Ex nimii amoris dulcedine et desiderio pulcritudinis tuae, memetipsam quasi oblitam postponens, ianuis clausis, iterum intus ingredi desidero. Sed, quia nec digna in numero sum computari praescripto, tamen rogo ut, inter innumeros, numerabili affectu pro animae remedio meae orare non cesses.

Tibi non latet qualiter, pro infirmitatibus meis assiduis et pro certis ex causis, secundum cuiusdam sermonem qui ait : Periculis ex genere, periculis ex gentibus, etc. Haec omnia uel cetera his similia pro meis praepedientibus meritis in meo fragili sustinui corpore. Auxiliante etenim Deo et merito genitoris tui Bernardi, de his omnibus euasi fidenter, sed in has ereptiones animus meus reflectitur. Per recurrentium tempora, multis in laudibus diuinis pigra remansi, et quod agere debui per oras septenas, septenas septenas desidiosa adstiti in cunctis. Idcirco, supplici affectu totis uiribus precor, ut pro meis offensis atque delictis domini misericordiam iugiter exorare delecter, et me allisam atque grauatam ad superos erigere dignetur.

Dum me uiuam in saeculo conspicis isto, uigil affectu ita certare stude, non solum in uigiliis et orationibus, sed et in elemosinis pauperorum, ut ex uinculo peccatorum meorum corporaliter erepta, a pio iudice pie merear esse in omnibus recepta.

Est michi modo necesse tua uel aliorum frequens oratio : erit postea plus et per amplius, ut credo citius ita esse uenturum. Ex nimio timoris dolore, quid in futuris michi eueniat, ualde meus undique animus discit, et qualiter ualeam in finem liberari, incerta sum ex meritis. Quare ? Quia peccaui in cogitatione, in locutione. Ipsa autem locutio, inutilis, ad opus prauum usque peruenit. Licet ita sint, de dei misericordia nunquam disperans ero, nec sum, ero nec unquam. Et ut ad recuperationem aliquando peruenire possim, nullum similem tui superstitem relinquo, qui ita certet in me sicut tu, et multi ex te, nobilis puer.

Pro utilitatibus domini et senioris mei Bernardi, ut meum erga illum, in Marchis uel in multis locis, non uilesceret seruitium, nec a te uel a me se separasset, sicut mos est in aliquis, multum me sentio debitis adgrauatam. Pro multis ueronecessitatibus, non solum de Christianis, uerum etiam de Iudaeis, multa exillorum rebus manibus meis frequenter recepi. In quantum ualui reddidi, et in quantum potero semper reddam deinceps. Quod si post discessum meum aliquid remanserit ad soluendum, rogo et supplico ut tu ipse diligenter exquiras qui sint debitores mei. Qui cum reperti fuerint, non solum ex facultatibus meis, si remanserint, uerum etiam de tuis, quae habes, et adhuc, Deo adiuuante, iuste adquisieris, cuncta in omnibus facias persolui.

Quid plura ? De fratre tuo minimo quid erga illum agere debeas, admonui supra, admoneo deinceps. Hoc rogo ut, si ad perfectum peruenerit tempus, et ipse pro me exorare dignetur. Iam enim quasi utrosque simul admoneo coniunctos, ut sacrificiorum libamina, cum oblationibus hostiarum, pro me frequenter offerre dignemini.

Vt cum Redemptor meus e saeculo arcessire iusserit isto, refrigerium michi parare dignetur, atque cum sanctis, si fieri potest, tuis et aliorum dignis orationibus, ad coelum faciat transire supernum ille qui dictus est deus.

Finit hic liber Manualis. Amen. Deo gratias(28).

Il y a ici une sensibilité et une propension à la confidence tout à fait uniques, qui permettent d’entrer en quelque sorte dans l’intimité de la princesse(29). Plusieurs traits de son caractère s’y dévoilent : tendresse envers ses enfants, inquiétude devant les malheurs du temps, poids de la solitude, angoisse de la mort qui approche, mais aussi humilité, dévouement à sa famille, sens du devoir et fierté de l’aristocratie à laquelle elle appartient.

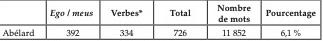

Pour mesurer la dimension "autobiographique" de ces deux longs passages que je viens de citer, il est intéressant de refaire dans ces seules pages le même relevé que plus haut. Les marques de première personne y sont d’une importance exceptionnelle, dépassant même les pourcentages observés chez Abélard :

.jpg?v=1jltlje)

On pourrait certes m’objecter que ces deux pages ne sont guère représentatives de l’ensemble de l’œuvre. Pourtant il n’en est rien, et ce pour deux raisons. La première est que le Manuel s’apparente aussi au genre de la consolation. La consolation est depuis l’Antiquité un genre littéraire qui vise à consoler des malheurs de l’existence, de la maladie, de la vieillesse, de l’exil, de la pauvreté et surtout de la mort 30. On retrouve ainsi chez Dhuoda les praecepta et solacia, autrement dit les considérations générales pouvant s’appliquer à toute personne dans le malheur et les consolations prenant une forme plus personnelle et plus circonstanciée. Mais c’est sans doute de la Consolation de Boèce(31) que le Manuel de Dhuoda se rapproche le plus. Les similitudes entre Boèce et Dhuoda sont d’ailleurs plus profondes qu’il n’y paraît et l’on s’étonne même de ne pas trouver d’allusions à la Consolation dans le Manuel. Car les deux auteurs, qui mêlent prose et poésie, ont écrit dans des moments tragiques de solitude et cherché à travers l’écriture une consolation, non aux malheurs des autres, mais aux malheurs que leur avait réservés leur propre existence. Il est clair qu’à travers son Manuel, Dhuoda tente de combler une absence douloureuse et de retrouver par ce biais le bonheur que la présence de son fils pourrait lui apporter :

[…] gaudens quod, si absens sum corpore, iste praesens libellus, tibi ad mentem reducat quid erga me, cum legeris, debeas agere(32).

L’écriture rend présent Guillaume auprès de sa mère et la lecture rend la mère présente auprès de son fils. Il doit lire l’œuvre de sa mère, "comme si elle était là" (quasi praesens, I, 1, 10), car elle est là dans son livre : "Dhuoda est toujours là qui t’exhorte, mon fils" (I, 7, 15–16) et elle n’oublie pas non plus son dernier-né, que ses mots placent déjà aux côtés de l’aîné : "Je vous invite, moi, Dhuoda votre mère, comme si vous étiez déjà tous les deux, à “élever votre coeur" (I, 7, 32–34). Son texte lui permet d’être "comme une seconde fois mère, pour l’âme comme pour le corps" (VII, 1, 7–8)(33).

La volonté de trouver une consolation par une présence "scripturaire" est évidente. On ne peut qu’être frappé par les formules qui tout au long de l’oeuvre réunissent textuellement la mère et son fils : Manualis tam ex me quam in te (Inc. 11) ; cum ex manu mea tibi fuerit directus [libellus] (Inc. 42–43) ; hoc est sermo ex me, opus in te (Inc. 46) ; ad te nunc meus sermo dirigitur manualis (Prol. 7–8) ; tua ex me, desideratissime fili primogenite, […] natiuitas (Praef. 8–9) ; intellectu spirituali mihi et tibi, o pulcher fili Wilhelme, […] sermonem (I, 2, 18–20) ; admoneo te, o mi fili Wilhelme pulchre et amabilis (I, 7, 1–2) ; admoneo uos iam quasi utrosque ego Dhuoda genetrix uestra (I, 7, 32–33) ; absens a me tu ipse conspicis (III, 10, 5) ; a me tibi conscriptas [beatitudines] (VI, 1, 2) ; secundum paruitatem sensus intelligentiae meae, ad te, puerum, pueriliter malui destinare (VI, 1, 5–7) ; secundum admonitionem meam et tua in Christo adcrescente uoluntate (VII, 6, 12–13) ; de illo qui te, ex meis suscipiens brachiis,[…] adoptauit (VIII, 15, 1–2) ; desiderio pulcritudinis tuae, memetipsam quasi oblitam (X, 4, 1–2) (34). Cette manière de pallier l’absence par le rapprochement incessant des marques de première et de deuxième personnes trouve son expression la plus originale dans la métaphore du miroir que Dhuoda a ingénieusement renouvelée. Comme Jonas ou Alcuin(35), Dhuoda présente son livre tel un miroir dans lequel son fils pourra observer la voie de la vertu (Prol. 20–27) 36, mais la métaphore lui a aussi suggéré l’idée d’une autre image, qui, elle, ne se trouve pas dans les autres specula carolingiens :

Et quid plura ? Ortatrix tua Dhuoda semper adest, fili, et si desiderium deficiens, quod futurum est, habes hic memoriale libellum moralis, et quasi in picturam speculi, me mente et corpore legendo et Deum deprecando intueri possis, et quid erga me obsequi debeas pleniter inueniri potes. Fili, habebis doctores qui te plura et ampliora utilitatis doceant documenta, sed non aequali conditione, animo ardentis in pectore, sicut ego genetrix tua, fili primogenite (I, 7, 15–23)(37).

Le Manuel veut aussi être le reflet de la mère de Guillaume, une mère au "cœur brûlant", dont les leçons en des circonstances propres à sa famille auront un tout autre prix et une tout autre portée que celles de n’importe quel clerc "désincarné". Le lien qui se tisse ainsi entre l’auteur et le lecteur est bel et bien un lien personnel et le "je" de Dhuoda, un "moi" individuel. La première raison qui a généré une écriture de soi si forte dans le Manuel de Dhuoda est donc la volonté de trouver une consolation par l’écriture.

Mais il en est à mes yeux une autre, sans doute plus difficile à déceler. Quelques travaux récents(38) ont en effet montré que les ambitions de Dhuoda étaient plus grandes qu’il n’y paraît de prime abord. Certes, le Manuel vise avant tout à assurer, malgré l’absence, le rôle d’éducatrice que la société carolingienne confiait aux mères, directement chargées de l’éducation des filles, mais aussi de l’éducation morale et religieuse des garçons. Dhuoda assume clairement tout cela dans son œuvre et d’une certaine façon, l’éducation joue un peu dans le Manuel le rôle de la philosophie dans la Consolation de Boèce. Mais en prenant la plume, Dhuoda a aussi prévu d’outrepasser dans une certaine mesure son rôle d’éducatrice familiale. Après tout, d’autres mères avaient dû comme elle être séparées de leur fils, mais aucune n’avait écrit comme elle un traité appartenant à un genre réservé jusque là à des clercs. En écrivant, Dhuoda a conscience de "faire un métier d’homme"(39). En le faisant, elle sait, pour reprendre les mots de M. A. Mayeski(40), qu’elle "s’approprie les rôles publics d’écrivain, de conseiller et d’enseignant, des rôles qui tous auraient pu être considérés comme en dehors de sa compétence en tant que femme". Il y a dans son entreprise d’écriture une forme de témérité dont la princesse a parfaitement conscience.

Or l’écriture de soi chez Dhuoda m’apparaît aussi comme un stratagème destiné à faire admettre cette témérité. On comprend aisément aux circonstances tragiques de rédaction que le Manuel n’a pas été écrit que pour Guillaume et son petit frère(41) : Dhuoda elle-même fait allusion à "ceux à qui Guillaume montrera et fera lire son livre" en leur demandant" de ne pas la condamner et de ne pas lui reprocher la témérité qu’elle a de se mêler d’une tâche aussi haute et aussi périlleuse" (I, 1, 10–14) 42. Parmi les lecteurs visés, il doit y avoir les compagnons de Guillaume à la cour de Charles, futurs ministri du roi, comme l’avait déjà suggéré J. Nelson(43), mais sans doute aussi, comme le propose R. Le Jan, les membres de la cour, et finalement le roi lui-même(44). En prenant la plume, la princesse tente d’"entrer en politique", comme l’avaient fait avant elle tous les clercs auteurs de specula. L’écriture de soi peut dès lors apparaître aussi comme un moyen de masquer un discours politique derrière un message en apparence privé et un échange presque intime entre une mère et son fils. C’est une des raisons, je crois, à l’insistance donnée sur un des traits de caractère les plus visibles de Dhuoda, son humilité. Cette humilité s’exprime dans la préface, conformément à un topos présent dans presque toutes les préfaces d’oeuvres latines chrétiennes. Dès les premiers mots du prologue, Dhuoda s’y conforme pour souligner qu’elle a l’esprit obscur, qu’elle manque d’intelligence, que lui échappent bien des choses évidentes pour beaucoup de gens, qu’elle est "indigne de la société des femmes dignes" mais qu’elle a confiance en "Celui qui ouvre la bouche des muets et rend éloquente la langue des enfants” (Prol. 1–8)(45). Mais ces déclarations reviennent ensuite sous sa plume à travers tout le Manuel, ce qui prouve combien elle cherche à travers ce lieu l’expression d’un trait propre(46). Dhuoda ne cesse de rappeler, au détour d’un adjectif, d’une expression, d’une formule, les limites de son esprit (Préf. 26-27)(47), sa nature pécheresse (Préf. 32 ; X, 4, 32–33), sa petitesse (I, 5, 85)(48), son indignité (I, 7, 36)(49) ; elle est une simple d’esprit (I, 5, 6), un vase fragile (I, 6, 1), une femme "tiède et indolente, faible et toujours portée vers ce qui est bas" (II, 3, 18–19), elle est "indigne, fragile et exilée, roulée dans la boue, attirée vers les bas-fonds" (Epigr. 28–29), elle est "l’indigne, la misérable et la chétive Dhuoda" (III, 5, 88–89), qui ne mérite pas même d’être "comparée à une ombre" (IV, 4, 127), qui n’est que "misère, cendre et poussière" (I, 1, 16–17) (50).

L’humilité est bien sûr une des vertus fondamentales que Dhuoda veut inculquer à son fils : "Humilie-toi souvent, écrit-elle, pour être toujours relevé par Lui [Dieu], car Il sait de quelle pâte informe nous sommes faits, toi et moi"(51). Ailleurs, elle invite Guillaume à "fuir l’orgueil et à montrer toujours face à cette maladie et à cette peste mortelle une grande et franche humilité"(52). Des passages tels que ceux-ci(53) montrent que l’humilité de Dhuoda n’est pas motivée par un sentiment d’infériorité ressenti par rapport aux hommes(54), mais par une conscience profonde et sincère de la petitesse de l’être humain par rapport à Dieu(55). Ce n’est pas un hasard si, après les livres sapientiaux et le Psautier, c’est le livre de Job que la princesse cite le plus volontiers(56) et si elle connaît surtout de l’œuvre de Grégoire le Grand les Moralia in Job, qui ont eu une si grande influence à son époque(57). Elle a trouvé en Job l’expression la plus authentique de la misère de l’homme et aussi celle de la grandeur qu’il peut tirer à accepter ses épreuves. Je vois donc dans l’humilité une caractéristique propre de la personnalité de Dhuoda, dont l’affirmation constante l’aide à la fois à se consoler des difficultés de l’existence et à atténuer le côté "dérangeant, sinon subversif"(58) que son œuvre pourrait avoir aux yeux de certains lecteurs.

Car l’œuvre délivre un message politique. Pour R. Le Jan, la primauté, prônée par Dhuoda, de la fidélité au père par rapport à la fidélité au seigneur suppose une revendication du droit à la révolte, revendication qui aurait sonné "comme un défi que les fils de Bernard et de Dhuoda allaient relever"(59). Cela revient à dire, comme le supposait aussi F. Cardini(60), que Guillaume aurait été poussé à la rébellion contre Charles par la lecture du Manuel, lecture qui lui aurait donc été fatale. Selon moi, le défi du Manuel n’est pas celui de la révolte(61) mais celui de la concorde(62), "cette amicale concorde qui vole jusqu’au ciel" (Consors amica / Ad astra conuolat, IV, 7, 29–30)(63). Dans le Manuel, Dhuoda cherche à réconcilier sa famille avec le pouvoir. Sur la fidélité due au roi, la princesse est en effet aussi ferme que sur celle qui est due au père :

Quod tenes, corpore fideliter dum uiuis tene et mente. […] Nunquam aliquando ex infidelitatis uesania improperium ex te exeat malum ; non sit ortus nec in corde tuo unquam ascendens ut infidelis tuo seniori existas in ullo. Est enim ita agentibus sermo durus pessimusque. Quod in te tuisque militantibus futurum esse non credo ; ars enim haec, ut aiunt, nequaquam in tuis progenitoribus non apparuit unquam, nec fuit, est, nec erit nec ultra(64).

Le texte est assez clair : l’infidélité envers le souverain n’a jamais existé dans sa famille, n’existe pas et n’existera jamais ! Est-ce là un appel à la révolte ?

Cette volonté d’"entrer" en politique en tentant par le biais d’un miroir de rappeler à son fils et à son mari leurs devoirs envers leur seigneur et de favoriser ainsi entre tous la paix et la concorde, pacem et concordiam cum omnibus(65), pouvait sans aucun doute choquer certains lecteurs. Son attitude n’était-elle pas en contradiction avec le précepte de Paul en I Timothée 2, 12 : "Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur l’homme, mais elle doit demeurer dans le silence ?" En donnant à son texte le ton humble, vrai et sincère d’un dialogue confidentiel et affectueux entre une mère et son fils, Dhuoda a su trouver un moyen d’atténuer l’audace de ses propos politiques. C’est à mon avis une des raisons pour lesquelles la personnalité de Dhuoda a imprégné tout son ouvrage et une de celles qui expliquent que dans le Manuel, l’écriture de soi soit si différente de celles que l’on rencontre ailleurs(66). Comme l’ont écrit les éditeurs de l’Invention de l’autobiographie, dans l’Antiquité, "le moi tend à se résoudre dans la personne publique… Et il faut alors une expérience exceptionnelle, une passion, une révolte contre l’injustice subie, ou des souffrances physiques, pour éveiller, parfois au plus près du corps, l’affirmation, et le récit, du moi individuel "(67). Chez Dhuoda, on a en quelque sorte un phénomène inverse : une expérience exceptionnelle l’a poussée à dévoiler le plus possible son moi individuel pour faire admettre un message public et politique. Il y avait là quelque chose d’assez révolutionnaire du point de vue littéraire et ce n’est donc pas surprenant si aucun des lecteurs principaux visés par son texte n’a voulu comprendre ou du moins écouter le message de Dhuoda(68) et si l’œuvre n’a eu qu’une diffusion très limitée.